目次

二級建築士一次試験の合格率と難易度について

建築設備士の一次試験の合格率はおおよそ4割です。詳細は試験元のデータをご参照ください。

これだけ聞くと「3人に1人受かるんだから、比較的楽勝な試験だな」と思う人がいるかもしれません。実際私もそう思っていましたが、二つ前提条件に落とし穴があります。

一つ目は、受験資格が必要なために受験者の質が高いことです。大学、短期大学、高等専門学校、高等学校、専修学校、職業訓練校等において指定科目を修めて卒業した者、建築設備士、7年以上の実務経験を有する者等の受験資格が必要です。

二つ目は、受験費用が高額なことです。18,500円(+ネット受付事務手数料)の受験費用に加え、一次試験突破に最低限必要な法令集と問題集 合わせて約8,000円、二次試験突破に必要な参考書と製図試験で使用する平行定規等の必要道具 合わせて約3~5万円程度の費用が最低限必要となります。

さらに、資格学校に通わずに試験に合格するのは少数派であるため、資格学校に通うとなるとさらにウン十万円の費用が発生します。(私は無課金勢なので資格学校には通いませんが)

これらの理由により、二級建築士試験を「記念受験」で受けに来たような受験者は非常に少ないと思われますので、受験者のレベルはとても高いものと推測されます。合格率が3割だからといって油断していると、簡単に足元をすくわれます。難関資格だと考えて、真剣に覚悟を持って勉強しなければ合格できない資格と言えるでしょう。

試験の難易度について、体感的には、電気工事士や施工管理技士に比べると難しく、電験三種と比べるとやや簡単で、エネルギー管理士と同じくらいかなといった印象です。(電気分野以外の方には伝わらなくてすみません)

建築設備士と難易度はそこまで変わらない印象ですが、私自身建築が専門分野では無いためか、二級建築士試験の方がやや難しく感じています。特に一次試験では、馴染みがないせいか法規が難しく感じました。製図試験も時間との闘いであり、とても難しそうです。

合格に必要な勉強時間について

一次試験の合格までに必要な勉強時間は、おおよそ300時間(過去問8年分を8周程周回する想定)は必要であると思われます。参考に、私自身の勉強時間は平日に平均し1時間程度、休日に4時間程度、その期間が約5カ月程度でしたので、約300時間程度勉強しました。

ちなみに、二次試験は次年度に受験予定です。合格したら別途記事を書きたいと思っています。

二級建築士一次試験を合格するための勉強方法について

おすすめの勉強法は、なんといっても過去問問題集の勉強です。王道の方法ですが、このやり方が一番効率的だと考えます。私が使用した参考書は以下になります。

参考書:2026年度版 わかって合格 (うか)る二級建築士 基本テキスト(TAC出版)(Amazon)

問題集:2026年度版 わかって合格 (うか)る二級建築士 学科8年過去問題集(TAC出版)(Amazon)

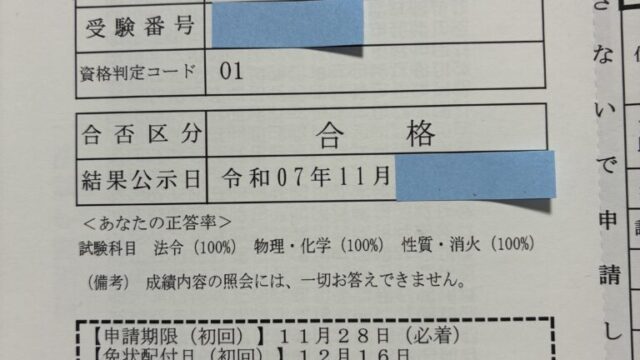

私は8年分の過去問を勉強して令和7年度の一次試験に臨みましたが、全100問中83点(科目Ⅰ 23/25、科目Ⅱ 17/25、科目Ⅲ 21/25、科目Ⅳ 22/25)でした。

科目Ⅱの「法規」についてはケチってメルカリで買った昨年度の法令集を使用したため、「脱炭素大改正」を全く把握できておらず、そのせいで少なくとも4問を落としています。試験中は「あれ?正解の選択肢を絞り込めないな???おかしいな?!?!」と焦りまくり時間を浪費し、本当に落ちたかとヒヤヒヤしました。

参考書は図解が分かりやすく、問題集も解説が分かりやすいのでとてもおすすめです。どちらも科目ごとに冊子を分冊(分解)できるので、図書館等で移動して勉強する際は軽くてとてもよいです。問題集は一問ごとに解答と解説がまとまって記述されているため、個人的には勉強しやすくてとても好みです。(強いて悪いところを上げるとすれば、法規の問題集の解説が少し不親切であるように感じました。根拠の法文がどこに書いてあるかをさらに丁寧に書いてもらえるとありがたかったです)

実際の試験において、過去問とまったく同じ問題はそう多くは出題されませんが、過去問の選択肢の中身を少しだけ変化させた問題(例えば、過去の出題では「~がある」となっていたところを「~がない」と反対にしていたり、数値を変えていたり等)が多い印象です。

しかし、これだけだと当然合格率が上がりすぎてしまいますので、新問題も多数出題されます。体感的には全選択肢の2割程度が過去問を勉強していても見たことが無いような問題でした。しかし、裏を返せば8割の選択肢は過去問を勉強していれば分かりますので、知らない問題があったとしても消去法である程度正答を導くことが可能です。新問題の2割を得点したいがために、過去問の勉強よりも参考書等の勉強を優先するのはあまり効率の良い勉強方法とは言えません。

つまり、私の経験上、最低でも8年分の過去問をしっかり勉強すれば、新問題が分からなかったとしても、過去問だけで合格基準点の7割以上の得点が可能であると考えます。

過去問勉強のコツ① 正答以外の選択肢も勉強する

過去問を勉強する際は、問題の正答だけを理解するのではなく、必ずその他の選択肢も含めて理解するようにしてください。実際の試験問題はこの「過去問で正答の選択肢(つまり、誤っている文章を選ぶ問題において誤っている選択肢)」からではなく、「不正解の選択肢(誤っている文章を選ぶ問題において正しい選択肢)」の部分からの出題が多いです。そのため、過去問の正答だけを覚えても得点アップにはあまり結びつきません。

過去問勉強のコツ② 問題集の解説を理解する

過去問を勉強する際は過去問問題集の解説も理解するようにしてください。単語の意味が分からなければ、過去問問題集の解説を読んで理解するようにしましょう。解説に載っていなければ、インターネットでGoogle先生に聞いてみましょう。大体なんでも教えてくれます。

過去問勉強のコツ③ わからなければ潔く飛ばす

分からない単語があったり、解説が理解できない状態のまま勉強を進めていくのはあまりおすすめできませんが、理解することにフォーカスし過ぎて時間が掛かりすぎたり、難しすぎて勉強のやる気を削がれたりすることは絶対に避けなければなりません。内容がわからな過ぎてチンプンカンプンという場合は、理解することを潔く諦めて一旦スルーしましょう。この度一度スルーしたとしても、何周か過去問を周回するうちに、突然に理解できるようになることも往々にしてあります。

過去問勉強のコツ④ 関連する情報も一緒に暗記する

また、出題に関連する内容も記憶するようにしましょう。例えば、「C種の接地抵抗地が10Ω以下」という問題が出題されたのであれば、合わせて「A種10Ω以下、D種100Ω以下」という情報も覚えるようにする等、選択肢にかかわる内容だけでなく、関連する情報も合わせて記憶するようにしましょう。大体の過去問問題集の解説には、このような関連する情報も整理されているはずです。実際の試験では、このように過去問の出題から関連する内容が良く出題されます。

過去問勉強のコツ⑤ 何度も過去問を周回する

これが非常に重要です。人間は忘れる生き物です。どんなに頑張って勉強しても、何度も復習しなければ確実に忘れます。

過去問の周回ペースは早ければ早いほど、多ければ多いほど良いですが、どんなに遅くとも1週の周回スピードは2週間程度とした方が良いと思います。まずは2週間で1週できるように、勉強範囲を調整することが必要です。

例えば、まずは科目Ⅰの「8年分の過去問勉強を2週間で1周する」という目標を立ててある程度記憶が定着するまで繰り返し、次に科目Ⅱの「8年分の過去問勉強を2週間で1周する」という目標と勉強の繰り返し、次に科目Ⅲの「8年分の過去問勉強を2週間で1周する」という目標と勉強の繰り返し、次に科目Ⅳの「8年分の過去問勉強を2週間で1周する」、最後に「8年分の過去問を2週間で1周する」とする等、とにかく記憶が定着するまで何度も何度も繰り返すことが重要です。繰り返しの期間と範囲は、自分の力量に応じて修正しましょう。

過去問勉強のコツ⑥ 覚えたことをアウトプットする

記憶の定着のためにはアウトプットが非常に重要です。過去問問題集をただひたすらに読み込むだけでは、なかなか記憶が定着しません。

過去問の答えを見ずに回答したり、自分だけの穴埋め暗記カードを作成して勉強したりするなど、アウトプットを意識した勉強が記憶の定着のためにはとても重要です。

過去問勉強のコツ⑦ 間違えた問題はメモする

間違えた問題は、次同じ問題を解いた際も同様に間違える可能性が高いです。間違えた個所は必ずメモするようにしましょう。間違えたページに小さな付箋を付けてもいいですし、自分だけのまとめノートに間違った個所をメモしてもいいです。(私の過去問問題集は付箋だらけでしたので、これを見た家族や友人から笑われてしまいました)

最終的に、記憶が確実に定着した過去問は周回ループから外すようにして、間違えた問題や記憶に自信がないような問題のみを厳選して周回するようにすると、とても効率的に高得点を狙うための勉強が可能となります。

いかがでしたでしょうか。二級建築士一次試験の試験難易度はかなり高いですが、勉強を頑張れば頑張っただけ得点に結びつく勉強しがいのある資格試験と言えます。

頑張って勉強すれば合格できる資格(少なくとも一次試験は)ですので、受験する方は頑張りましょう。